| 2024/07/12 更新 | |||||

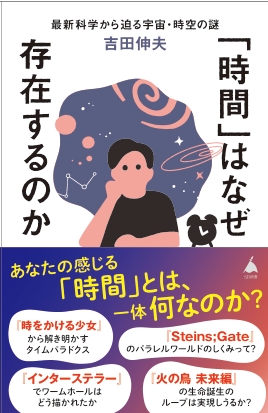

吉 田 伸 夫 著

SB新書

発売日 : 2024/6/7

【出版社からの内容紹介】

Q.「時間」とは何か? 人類史上最大の謎を解き明かす!

「時間って何?」「時間はなぜ存在するの?」

そう誰かから聞かれたと仮定しましょう。果たしてあなたは正しく答えられるでしょうか?

おそらく多くの方が答えに窮し、「たしかにそれってなんでだろう…?」と、時間や宇宙へのロマンがかき立てられるのではないでしょうか。

現代を生きる私たちは、正確に時を刻む時計に囲まれて暮らしています。

人間の生活に欠かせない「時間」とは、いったい何なのか?

また、「時間」が存在し、流れているように感じるのなぜか?

本書では、「時間」の本当の姿や素朴な謎について、有名なSF作品などを取り上げつつ、わかりやすく解説しています。

本書を読めば、「『時間』とは何か?」という問いに対して、あなたなりの答えが見つかるはずです。

《本書で取り上げた人気エンタメコンテンツはこちら!》

★映画『インターステラー』のワームホール

★テレビドラマ『スタートレック』のワープドライブ

★テッド・チャン「息吹」は人類に向けた黙示録

★筒井康隆「時をかける少女」の時間跳躍スキル

★ゲーム『Steins;Gate』の歴史改変チャレンジ

★テレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の無限タイムループ

書籍内では、これら以外にも多数の作品を取り上げています。

ぜひ本文もご覧ください。

【目次】

はじめに 何もない場所に時間は流れる?

第1章 時間はどこにあるのか

第2章 「流れる時間」という錯覚の起源

第3章 循環する時間、分岐する時間

第4章 いきものの時間、人間の時間

第5章 時間の終わり

(→他の著書の紹介)

朝日カルチャーセンターZOOM講義「アインシュタインの時間論」用資料(PDFファイル、2.93MB)

早稲田オープンカレッジ「時間の正体を探る」用資料(PDFファイル、7.8MB)

アカデミア講座「SFから学ぶ現代科学」用資料(PDFファイル、748KB)

ZOOM講義「現代物理学でSFを解剖する」用資料(PDFファイル、1.80MB)

ZOOM講義「タイムパラドクスの物理」用資料

ZOOM講義用資料(PDFファイル、13.8MB、重いので注意してください)

©Nobuo YOSHIDA